メインメニュー

大津絵には江戸後期に絵種を十種に絞り、もっぱら護符として売られた時代がありました。文化・文政の頃から徐々に大津絵の主となり、幕末には他の図柄はほとんど描かれなくなってしまったようです。

人気は依然高かったものの、初期の風格を失い、美術価値が低いとされることも多い時期です。

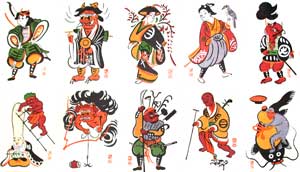

この頃、定められた大津絵十種とは以下のものです。

|

画題

|

効用

|

|

長命を保ち百事如意

|

|

|

雷除け

|

|

|

利益を収め失物手に入る

|

|

|

愛嬌加わり良縁を得る

|

|

|

倒れぬ符

|

|

|

小児の夜泣きを止め悪魔を払う

|

|

| 諸事円満に解決し水魚の交わりを結ぶ | |

|

一路平安道中安全

|

|

|

身体剛健にして大金を持つ

|

|

|

目的貫徹思い事叶う

|

これら十種の大津絵をモチーフに作られたのが「大津絵節」であり、大津宿柴屋町の遊女が歌い始めたものとも言われますが、定かではありません。

大津絵節は大津から京、上方、江戸、そして全国へと伝播していきました。

各地で人気を博した大津絵節ですが、旋律・歌詞ともに様々なアレンジが加わり、もとの大津絵節からはかけ離れてしまったものも多いようです。

現在でも、「京都大津絵節」や「会津大津絵節」など多くが歌い継がれていますが、下にあるのが元祖「大津絵節」です。

げほうの 梯子剃り

雷太鼓で 釣瓶とる

お若衆は 鷹を持つ

塗笠お女郎がかたげた藤の花

座頭のふんどしを犬ワンワンつきや

びっくり仰天し 腹立ち杖をばふり上げる

荒気の鬼もほっきして 鉦しもく

瓢箪なまずを しっかとおさえます

奴さんの尻ふり行列

向ふ八巻釣鐘弁慶

矢の根男子