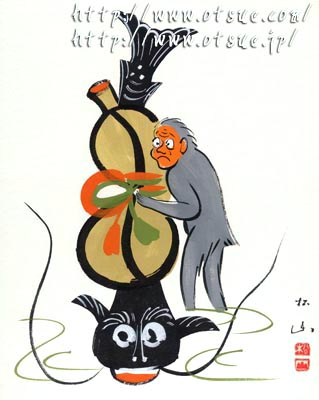

F02 『瓢箪鯰』 A

無地色紙

|

大津絵には鬼がよく登場しますが、猿もまたよく見かける画題です。 「瓢箪に似たる思案の猿知恵でいつ本心のなまず押さえん」 「道ならぬ物をほしがる山ざるの心ならずや淵にしづまん」 「諸事円満に解決し水魚の交わりを結ぶ」効があると伝えられています。 |

|

大津絵には鬼がよく登場しますが、猿もまたよく見かける画題です。 「瓢箪に似たる思案の猿知恵でいつ本心のなまず押さえん」 「道ならぬ物をほしがる山ざるの心ならずや淵にしづまん」 「諸事円満に解決し水魚の交わりを結ぶ」効があると伝えられています。 |