「大津絵の店」は初代高橋松山が衰退する大津絵を憂い、明治初年、三井寺参道に店を構えたのが始まりです。

現在、四代目松山と五代目信介の二人が制作に励んでおります。

|

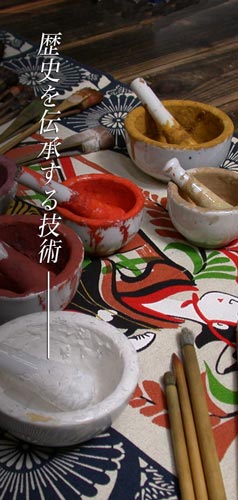

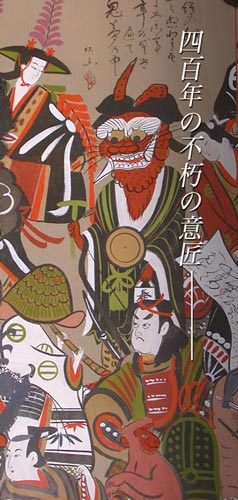

大津絵は無名の画工達によって江戸初期に生まれた民画で、泥絵の具による肉筆制作を基本としています。 当初は仏画から始まった大津絵ですが、その後、美人画・武者絵・風刺画とバリエーションを増やし、元禄期以降に最盛期を迎えます。 旅人相手に大量に制作するために生み出された様々な技術は、現在もそのまま高橋松山の手によって受け継がれていますが、残念ながら他にこれを家業とするものはいなくなってしまいました。 分廻し、定規、版木押し、合羽刷り、そして6〜7色を基本とする泥絵の具による彩色、これらが相まって大津絵独特の素朴で大胆な味わいを演出しています。 |

もし機会があれば、江戸期の古大津絵と現代の松山の手による大津絵を見比べてみてください。 古大津絵の経年の劣化を除けば、同じモチーフを同じ形で伝承しているのが見て取れることと思います。 大津絵の画題は時代で増減することはあっても、もとの絵柄を今様にアレンジするような変化はありません。 もともと大津絵師たちはリクエストに応じ描くことをしましたので、今も新しい画題を創作することはあります。 もちろん、伝統的な素材、技法に則って描くのですが、厳密にはそれだけで大津絵の一画題とはなれません。 新しく創られた絵が、この先何十年と継承され描き続けられれば初めて、大津絵の一員となっていくことでしょう。 逆に言えば、現在描いている大津絵の画題は、そういった歴史の選別に耐え、生き残ってきたものたちなのです。 |

|

|

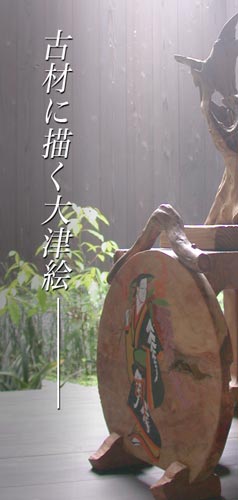

大津絵は和紙に泥地を施し、その上に描くものでした。江戸期のものは、ほぼ全てそういった平面作品です。 明治以降、東海道の往来が寂れはじめると、大津絵も需要が激減します。そこで現れたのが、絵馬や陶器の絵付けとして大津絵を描いたものです。 当店でも従来の和紙作品に加え、水車や琵琶湖で使っていた舟の古材を素材に選び、長年制作を続けてまいりました。 水車材や酒袋のような近年手に入りにくいもののほかに、最近では枯木や古民具のようなものにも大津絵を描き販売しております。 江戸期のものとはまた少し趣の違う作品群ですが、大津絵の魅力を伝える一助になれば幸いです。 |

「大津絵の店」

四代目 高橋松山

五代目 高橋信介

滋賀県大津市三井寺町3-38

TEL 077-524-5656

大津絵の店 http://www.otsue.jp/

大津絵の店 Online Shop http://www.otsue.com/

大津絵ブログ http://blog.otsue.com/

大津市指定無形文化財技術保持者 (四代目 高橋松山)

滋賀県知事指定 滋賀県伝統的工芸品